書跡典籍、古文書、考古資料、歴史資料 の国宝・重要文化財を追加しました。

先日、「書跡典籍」「古文書」「考古資料」「歴史資料」区分の国宝・重要文化財のデータを追加し、すべての国宝・重要文化財が「文化財マップ」に追加されました。

それぞれの分野について簡単にご説明します。

まずは「書跡典籍」「古文書」についてです。どれも「文字」に関わる文化財ですが、微妙に違いがあります。

まず「典籍」とは、簡単に言えば古い本、書籍のことを指します。 『古事記』『日本書紀』のような日本の本や、『史記』『毛詩』などの中国の本、『法華経』などのお経の本などが該当します。

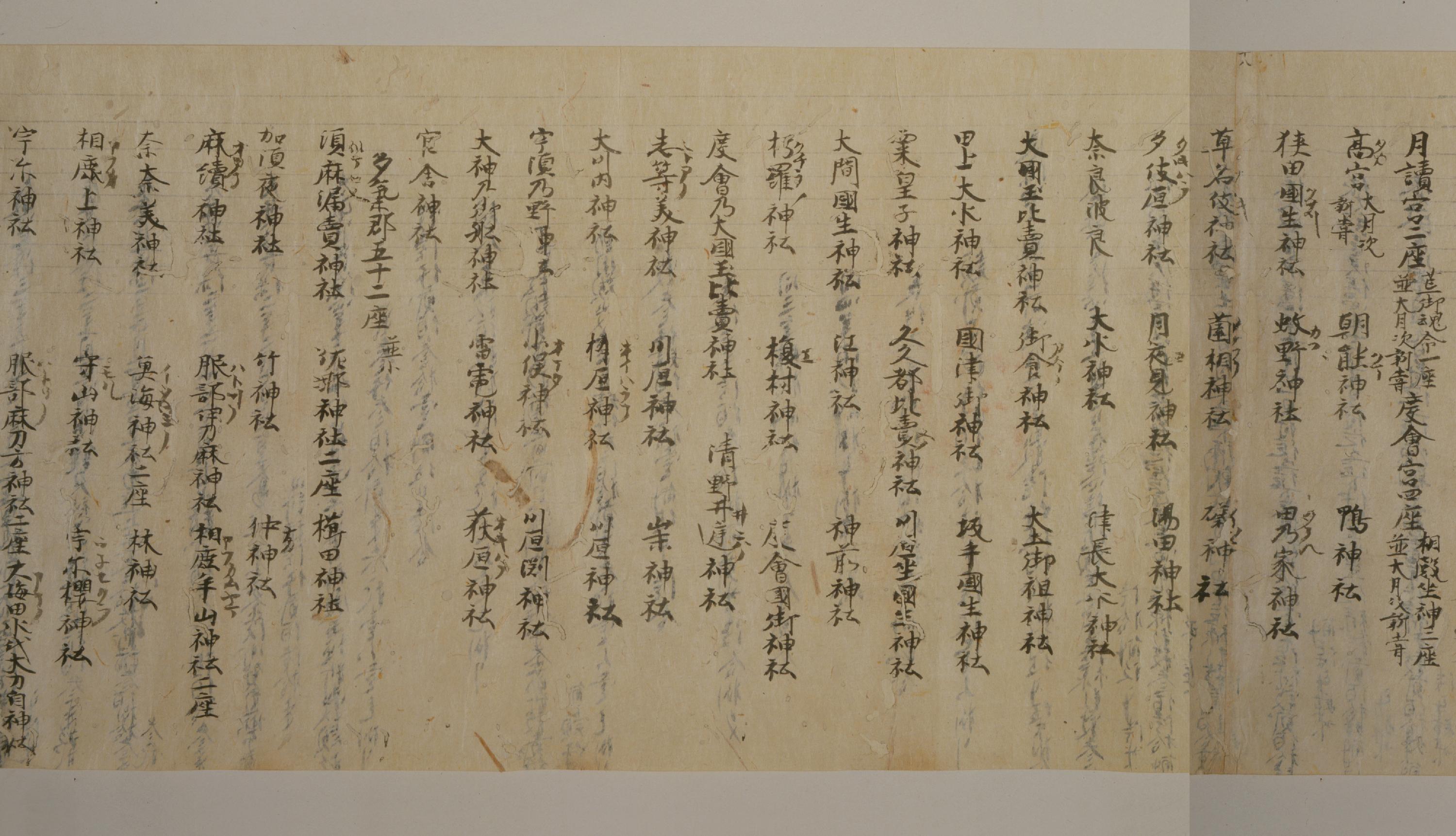

国宝・延喜式巻九(東京国立博物館蔵 平安時代) 画像はColBaseより引用。

国宝・延喜式巻九(東京国立博物館蔵 平安時代) 画像はColBaseより引用。

続いて「古文書」とは、主に歴史的な価値を持つ書類のことを指します。 例えば、土地の保証書や、裁判の記録、将軍からの命令書などが含まれます。 これらの古文書は、一枚一枚伝来しているものもあれば、一つの本や巻物としてまとめられているものも含まれます。 編纂された「典籍」と違い、「古文書」は日々の政務や生活の中で作られてきた文書ということになります。

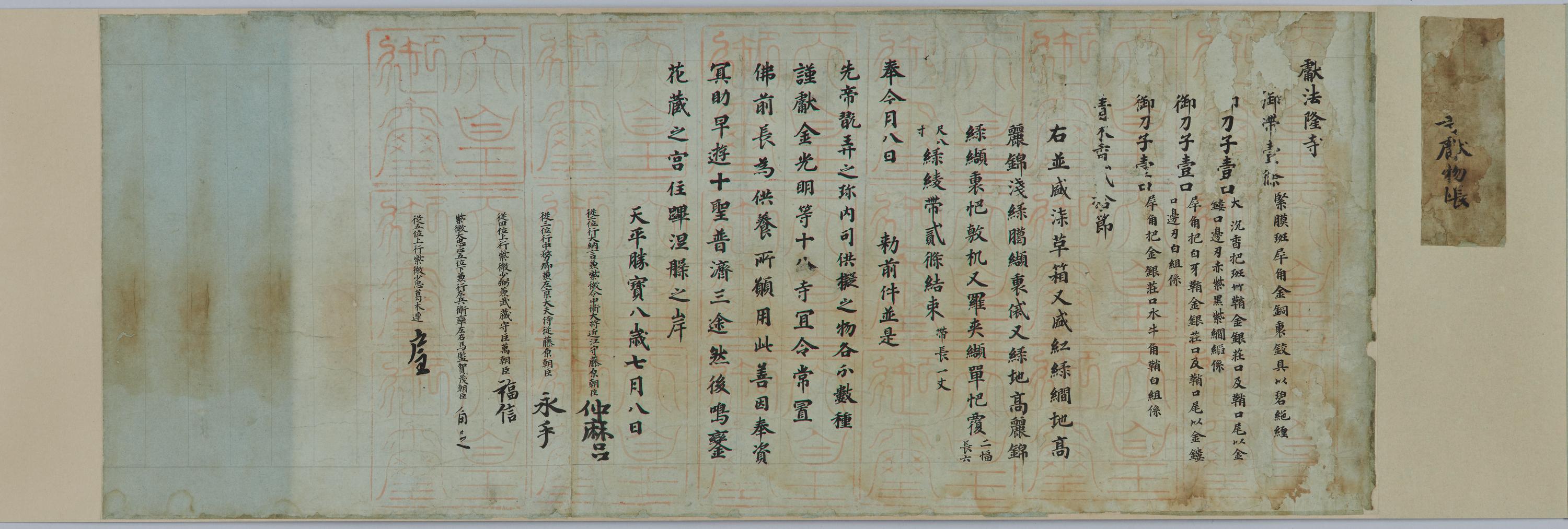

国宝・法隆寺献物帳(東京国立博物館 奈良時代) 画像はColBaseより引用。

国宝・法隆寺献物帳(東京国立博物館 奈良時代) 画像はColBaseより引用。

「典籍」「古文書」は主にそこに書かれた内容を重視する文化財でした。 一方、「書跡」とは書かれた文字の美しさ、つまり美術的価値にフォーカスを当てた文化財です。 例えば、書の名人として知られるような、空海や小野道風、藤原定家などの人物が書いた文字は、 書かれた内容ももちろん重要なのですが、文字そのものに美術的な価値が生じてきます。 室町時代以降、美しい書は「古筆」や「墨蹟」として鑑賞・収集されるようになります。 このような文化財のことを、「書跡」と呼んでいます。

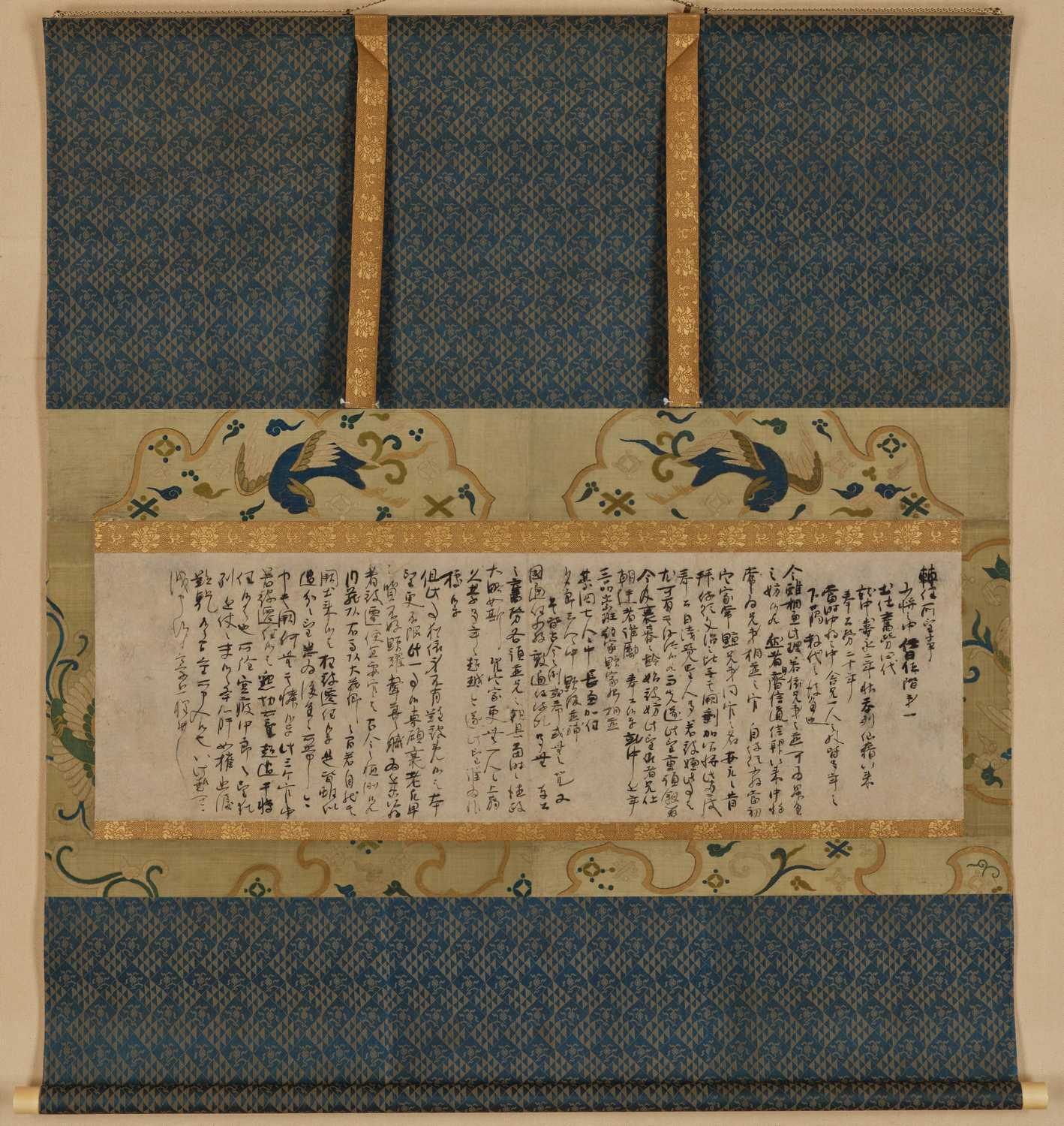

重文・定家筆申文(東京国立博物館 鎌倉時代) 画像はColBaseより引用。

重文・定家筆申文(東京国立博物館 鎌倉時代) 画像はColBaseより引用。

続いて、「歴史資料」とは、モノの種類の枠を超えて、まとまったものとして価値を持つ文化財のことです。 やや難しいので、国宝・伊能忠敬関係資料を例にとってみてみましょう。

伊能忠敬関係資料には、2345点もの文化財が含まれます。 その中には、「絵画」資料である伊能忠敬の肖像画や、 「典籍」である忠敬が参照した天文学や数学の書跡、 そして「古文書」に当たる、日本地図作成にあたって忠敬が残したメモや絵図などが含まれています。 これらは個々に価値があるというよりは、まとまって存在することで高い価値を持つものです。 このような文化財を「歴史資料」と呼びます。

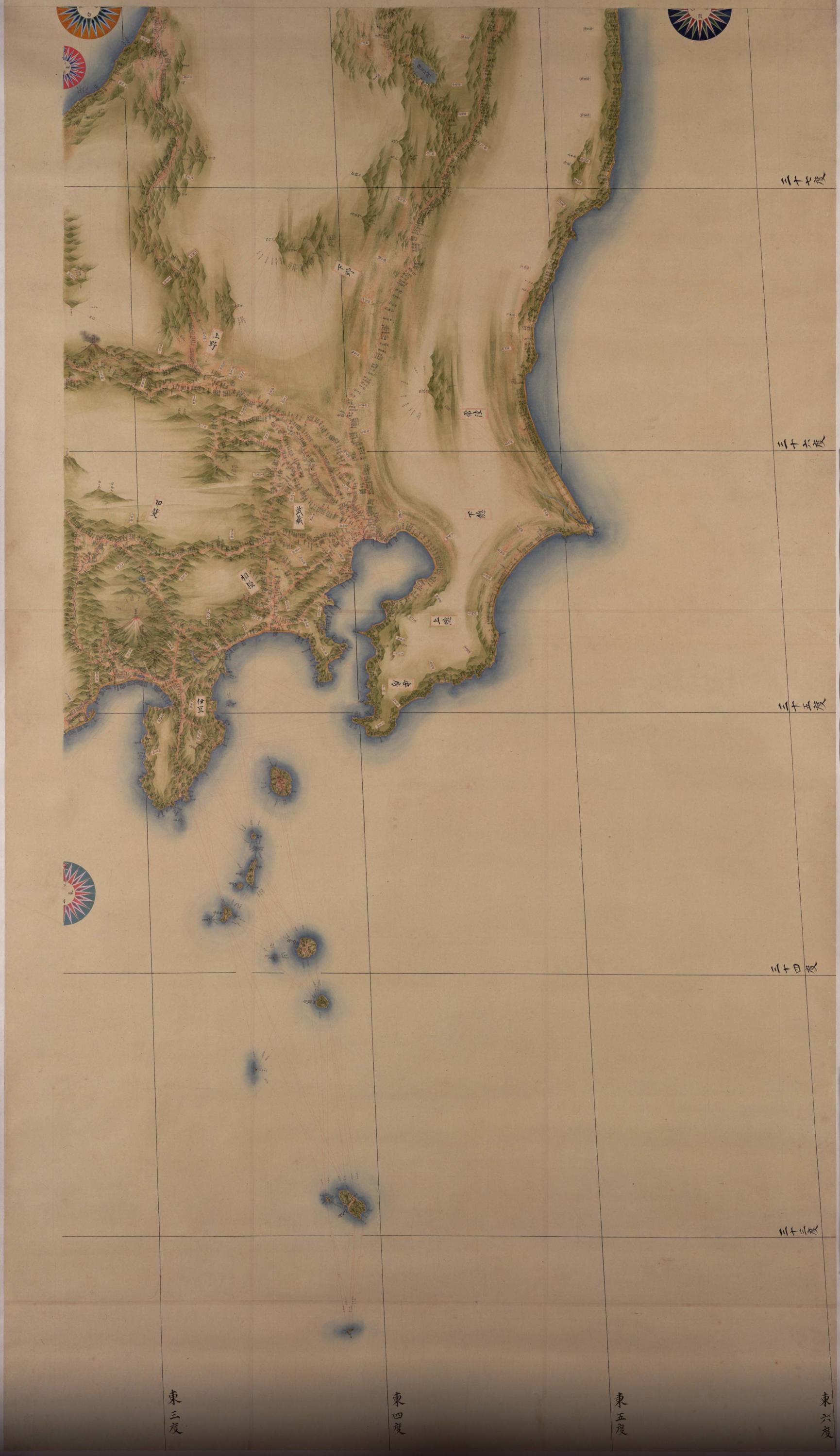

日本沿海輿地図(中図) 関東(重文・伊能忠敬測量図のうち)(東京国立博物館蔵 江戸時代) 画像はColBaseより引用。

日本沿海輿地図(中図) 関東(重文・伊能忠敬測量図のうち)(東京国立博物館蔵 江戸時代) 画像はColBaseより引用。

最後に「考古資料」。 これは分かりやすいですが、発掘調査などによって出土したもののことです。イメージしやすいものとしては、縄文土器や弥生土器などの土器、土偶や銅鐸、埴輪などがあげられるでしょうか。「考古」と聞くと、縄文時代や古墳時代などかなり古い時代のことを想像するかもしれませんが奈良・平安時代の宮殿や役所から出土した瓦や木簡、中世の城郭などから出土したものももちろん「考古資料」です。

国宝・埴輪挂甲の武人(東京国立博物館 古墳時代) 画像はColBaseより引用。

国宝・埴輪挂甲の武人(東京国立博物館 古墳時代) 画像はColBaseより引用。

どの分野の文化財も魅力がいっぱい。ぜひ文化財マップでお気に入りの文化財を見つけてくださいね。

https://bunkazai-map.colour-field.jp/

文化財マップ運営 2024年5月10日